影视剧《女心理师》中,杨紫问因幼时被霸凌而存在心理障碍的莫宇:

如果回到小时候,你最想对自己说什么?

莫宇的答案让人心酸:

你不需要打过他们,你只要保护好自己。

实际上,强行逼孩子打回去,不仅让不敢还手的孩子愈发退缩,还可能激发一部分孩子的暴力观念,但凡不顺心,便想用拳头解决。

所以,打回去不是目的,培养孩子的自我保护意识,教会他在冲突中的正确表达,才能让他免受伤害。

一般来说,熊孩子会反复欺压同一个人,通常是他在试探对方的底线:

这次打一拳,你没哭;

那下次就揍两拳,要还没哭;

下下次,就要试试用脚踹你......

所以,请教导孩子面对暴力时,一定要第一时间大声说“不”!

首先,要增加语言震慑力。

记得用眼神紧紧地盯住对方,稳定气势,让对方能重视你出口的话;

表述时尽量采用否定句“不准打我”、“不许动手”等等。

其次,学会辨别形势。

打不过便跑,并大声向身边人呼救;

被多人围攻时,记得找准领头人,从他突围。

任何时候都请记得:实在逃无可逃,你还可以回家求助父母。

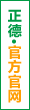

近几年来,“家暴”这词在网上经常会听到。

随着互联网越来越发达,很多家庭暴力的事件,都曝光在大众的视野之下,让我们每个人不得不正视这一现象。

因为“家暴”,跟我们的距离从来都不是很远,一直在我们身边。稍微“不留神”,我们可能就会成为“家暴”的受害者或者施加者。

如果你不知道怎么应对,不仅会影响到你的身心健康,而且你还有可能一直“深陷其中”,无法把自己抽离出来。

因为研究表明,遭受家暴的人,通常都是“害怕离开”,好像被关系捆绑住一样,一边经历虐待,一边又无法脱离其中。

想要成为一个心智健全的人,你一定要搞清楚什么是“家暴”,以及知道如何去避免和应对这种行为。

什么是家暴?

很多人认为,所谓“家暴”,就是关系中的一方向另一方施虐,通过肢体接触的方式进行一些暴力行为。

当然,这个理解并没有错,但“家暴”的定义还远不止如此。

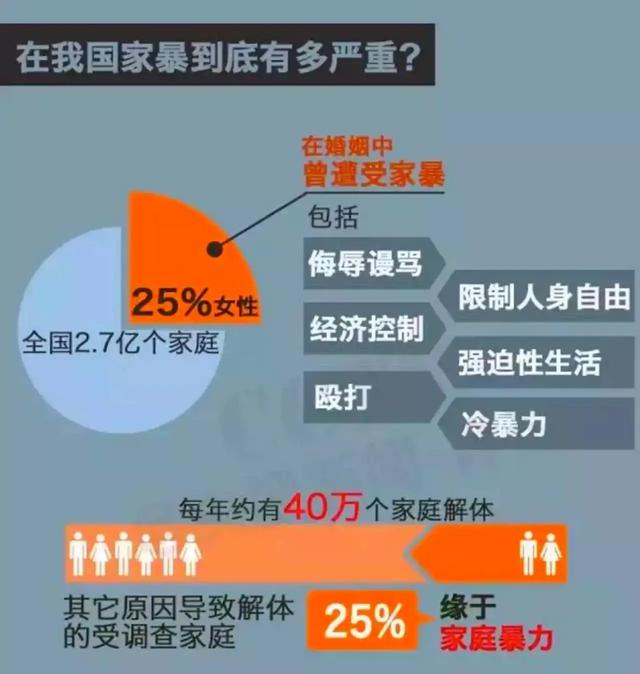

家庭暴力可以定义为任何关系中的一种行为模式,用于获得或维持对亲密伴侣的权力和控制权。

根据2016年我国实施的《中华人民共和国反家庭暴力法》中对家暴的定义是:在家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为即为家庭暴力。

而《中华人民共和国反家庭暴力法》附则第三十七条明确规定:家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为,参照本法规定执行。

虽然女性更有可能遭受家庭暴力,但各种形式的虐待发生在各种异性或同性伴侣、已婚或未婚夫妻之间,抑或是对孩子的教育上。

当一个人使用身体暴力、胁迫、威胁、恐吓、孤立、跟踪、情感虐待、性虐待或者经济虐待来控制关系中的另一个伴侣时,这就是可以被称为家庭暴力了。

家庭暴力可以是身体上的,也可以是心理上的,是一种影响他人的身体、情感、经济或心理行为或行为威胁。

身体虐待是指,以最终伤害他人或使他人面临受伤风险的方式,对他人使用身体力量。常见的身体暴力:

拉你的头发、拳打脚踢、打耳光、踢你、咬你、掐你脖子,或者让你窒息。

禁止或阻止你进食或睡觉。

使用武器对付你。

搭载着你肆无忌惮地开车。

强迫你使用药物或酒精。

把你困在家里。

等等。

而情感和言语虐待是贬低他人的非身体行为,可能包括侮辱、口头威胁或其他使受害者感到受到威胁、自卑、羞愧或贬低的策略。其中包括:

骂你,侮辱你,或不断批评你。

将你与朋友和家人隔离开来。

监控着你的一言一行、一举一动。

当着别人的面羞辱你、贬低你。

威胁你或你的家人、朋友。

恶意损坏你的财物。

对你进行一系列无端的指责。

骗你故意伤害你。

等等。

至于在生活过程中的操纵和过分粗暴的行为,或者对你在财务上的控制和支配等,则是另一种家暴的行为。

总而言之,任何恐吓、威胁、逼迫、操纵、伤害、羞辱、责备、伤害某人的行为,都可以构成“家庭暴力”。

家庭暴力可能发生在任何人身上。我们千万不能对此掉以轻心。

为什么会出现家庭暴力呢?

也许你会奇怪,为什么一个好好的家庭,会出现家暴呢?是不是“遇人不淑”呢?

当然,“人”是家庭暴力的“主导因素”,所以家庭暴力的出现,很大一部分原因,是个体心理出现问题。

因为家庭暴力是一种系统的行为模式,可以在关系中灌输支配地位、优越感和监督。

也就是说,家暴的施暴者,通过暴力的形式,以实现他们认为自己有权获得的支配地位,凸显自己的优越感,以及监督的权力。

正是这种心理,导致以家暴的手段来获取控制权,对受害者获得他们想要的那个结果。

例如常见的家暴情况,就是对于一些施暴者来说,暴力是阻止他们的亲密伴侣离开这段关系,或阻止对方变得不忠的工具!就是通过强行留着她们的身体,来构建这种“你不能离开我”的结果。

一项研究发现,在许多情况下,家庭暴力是保留伴侣的行为——即一个伴侣为试图维持和维持与另一伴侣的关系而采取的行动。

除此之外,其他心理原因得不到有效的调节时,也很容易滋生家暴情绪。

例如外部环境造成的经济不景气、失业、贫困等,都有可能把这种负面情绪转化为暴力,发泄在受害者身上。

而一个早期接受到不当的家庭教育或影响的人,养成不良的生活习惯,在赌博失意、酗酒之后,潜在的攻击性人格就会显现出来,凡事都诉诸暴力,这类人更容易造成家暴。

事实上,研究表明,那些对自己伴侣变得暴力的人,在孩提时代也经常有身体和情感虐待的历史。

也就是说,原生家庭的教育,起到很重要的作用。

小时候目睹关系暴力的人,也更有可能在成年后成为家庭暴力的受害者或施暴者。何况现在小孩子的压力大,性格善良的人,会选择自残等方式来发泄情绪,而性格偏激的人,可能就会选择伤害别人。这类人在组建家庭的时候,多多少少都会把这种处事方式,套用在处理关系当中。

所以在教育方面,如果一个人从小负面情绪得不到有效疏导,造成自卑心理,缺乏安全感或过度情感依赖,不懂得正确处理问题,这些都有可能发展成“家庭暴力”的因素。

但不管是什么原因,家暴造成的影响是不能忽视的,比如:

失去个性

对儿童的负面影响,例如无法表达同理心

信心不足

与家人和朋友隔离

无能的感觉

依赖施虐者

感到无助或瘫痪

怀疑自己照顾自己的能力

变得沮丧或焦虑?

最重要的是,家庭暴力是具有周期性的。

尽管每个家庭暴力情况都不同。然而,所有施虐者都使用类似的方式,来获得他们想要的东西并保持权力和控制权。

施暴者可能前一分钟迷人、甜蜜和笑脸迎人,你会觉得对方很好,还可以处下去。但下一分钟他就可能会怒气冲天,稍微不满意就施加暴力。施虐者行为的这些变化,就可能会使受虐待的伴侣感到困惑,并失去精神和心理上的平衡。

一旦陷入这种“循环”,寄望对方改变,简直是痴人说梦了。

怎么识别到自己受困于家暴?

要记住一点,家暴者是没有样子看的。

即便在公共场合,那些看起来很聪明、值得信赖、个性迷人的人,背地里也有可能是一个家暴者。

因为许多施虐者从原生家庭那里学习暴力,对待外界的时候,是不同的处世模式,但与自己的伴侣或孩子在一起时,则会有意无意地重复这种有毒的模式。

所以不要因为对待外人很好,就认为这种人对待自己就很好,这是两回事来的。

那怎么才知道自己“深受其害”呢?

首先,你要看看自己是否处于一个“暴力”的循环模式当中。这种模式,一般会有如下阶段:

构建阶段:紧张感逐渐形成

僵持阶段:言语攻击增加

爆炸阶段:发生剧烈的爆发

自责阶段:施虐者为自己的行为找借口(“你不应该这样那样做,是你逼我的。”)

追求阶段:许下(“我再也不会发生了。”)

蜜月期:周期再次开始之前的短暂休息(“看,我们没有任何问题!”)

总之,家庭虐待的微妙迹象包括极度控制行为、攻击性、责备以及严重的嫉妒和占有欲。这些都可以从日常生活中看到“端倪”。

当暴力威胁发生在你身上不止一次或两次时,则极有可能再次发生。

随着时间的推移,暴力通常会变得更糟,频率和严重程度都会增加。家暴最终就会发展成一种虐待模式或循环。

这时,你可能产生严重的情感伤害,造成无助、绝望或恐慌的感觉。家暴可以使人相信,他们永远无法摆脱施虐者的控制。

身处其中,你可能会表现出持续的警觉状态,以至于觉得自己永远无法感到完全放松。

但对于某些人来说,要离开这样一段“暴力关系”,并不是很容易。

当暴力刚开始时,受害者可能认为这只是一个“特殊的情况”,并且相信很快会结束,过后就恢复正常了。

再者,施暴者有时会承认自己做错了,也想试图改变自己。作为伴侣,自然会选择相信。

但随着时间的推移,离开这段关系变得越来越难,原因也越来越多。虐待和控制升级,施虐者这时变本加厉,脱离就需要很大的勇气了。

根据外国的研究,许多家庭暴力谋杀,通常发生在受害者离开这段关系之后。一旦受害者结束事情,施虐者就会认为他们没有什么可失去的,于是转向谋杀。

当然,还有就是为了孩子,或者财务上无法做到独立自主,甚至离开关系,自己就会失去落脚的地方,有时候也会增加脱离关系的困难度。

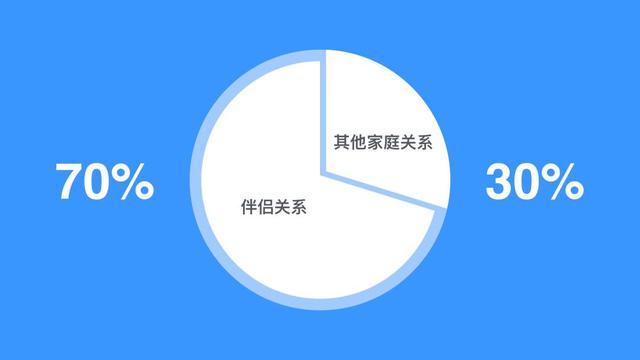

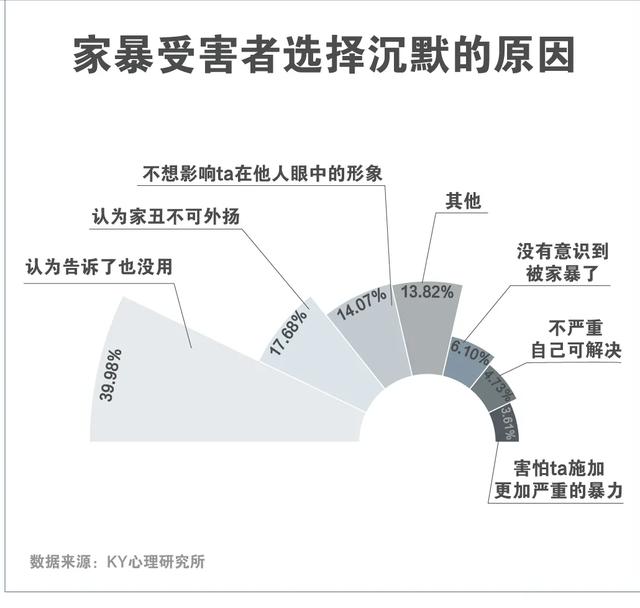

当发现自己正在遭受到家庭暴力时,千万不要保持沉默。由于沉默,家庭暴力将会持续存在。

经常感到害怕或羞愧的受害者,对于自己的遭遇往往会选择沉默,避免寻求帮助或让其他人知道自己正在经历的事情。

不幸的是,这种沉默往往强化了这样一种观念,即家庭暴力并不常见,是属于“家务事”,没必要让其他人介入处理。

正是这种心态,让很多家暴的事件,都不了了之,受害者只能忍气吞声,直到情绪崩溃。

无论如何,处理家暴的正确方式,就是寻求外界的协助,告诉值得信赖的朋友、家人或专业人士。 即使你选择不立即离开这段关系,重要的是要让其他人意识到,你在紧急情况下会遭受到的对待。

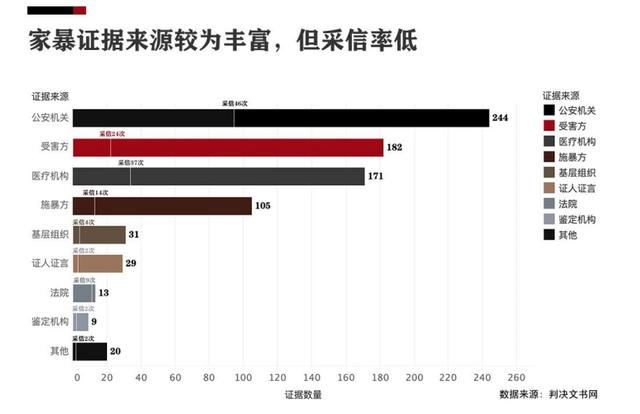

当然,最好的做法,就是保留你被家暴的证据,记录你每一次被家暴的情况,然后把这些证据提交给警方。

虽然目前来说,国内对于“家暴”的认定还存在一定的模糊性,连续几次殴打、伤害到什么程度才能使判定从「家庭纠纷」质变为「家庭暴力」,尚需在立法层面予以明确。

但无论如何,远离家暴你的人,即便选择分居,把自己的人生重新掌控在自己手里,才是最适合的选择。

经常挨打会有什么心理阴影啊?

会的,多少会造成一点阴影,严重的话可能造成以下这些:

1.恐惧:性格懦弱的孩子常挨打,会产生严重畏惧心理,进而形成盲从意识;

2.憎恨:性格较强的孩子常挨打,会产生怨恨、逆反等心理;

3.自卑:孩子也有自尊和面子意识,常挨打,会产生自卑心理;

4.逃避:孩子为逃避皮肉之苦,可能会违心说谎;

5.无助:常挨打的孩子,会感到孤立无援和“低人一等”,比较压抑和沉默;

6.暴躁:父母粗暴高压,孩子会产生抵抗对立情绪,变得性情暴躁。偶尔一两次没什么关系,但是次数多了会造成孩子自卑的性格,而且家长养成习惯后很难克服自己。教育孩子有一条就是切记不要在外人面前管教孩子,尤其是孩子长大一些,孩子非常在意在其他人心目中的印象,你不应该去破坏它。

打骂对宝宝心理的影响有多大?

教育小孩重在晓之以理,导之以行,一味打骂只会加大亲子之间的情感距离。当然,累教不改或小孩犯错较重时,及时予以适当的惩戒也是非常必要的!父母行为对宝宝心理的影响父母的情绪与宝宝的生长发育有着密切的关系。宝宝出生后,就开始接受教育,周围的一切刺激都在影响及教育着他,给他留下深刻的印象,并塑造了他的心理和性格。那些性情开朗、充满愉快和睦的父母与情绪紧张、焦虑不安经常吵架的父母,他们抚育的婴儿完全生活在两个截然不同的家庭氛围环境中,都会影响着宝宝的身心发育。如果父母情绪反复无常、焦虑不安,宝宝在打骂环境中成长,往往会出现缺乏安全感、胆怯、不合群的性格。因此,每位爸爸妈妈都应该注意,你的情绪变化,你的一言一行,都影响着宝宝的身心健康。作为父母首先对宝宝要充满爱心,要善于控制自己的不良情绪,用良好的情绪,浓厚的情感,乐观大度的性格,互敬和睦的家庭氛围去感染、去影响宝宝的身心发育,才有可能使宝宝形成良好性格及健康的心理。三、父母要多抱宝宝当您整天为了宝宝的衣食住行忙得不亦乐乎时,是否想过宝宝除了物质上的满足以外,还需要感情上、精神上的营养。宝宝出生后应当尽可能地多与他接触,多抱抱宝宝,多亲亲宝宝,与宝宝说说话,以增进相互间的了解和感情交流。千万不要把不良的情绪带给宝宝,态度忽冷忽热,动作粗暴地对待哭闹的宝宝,或把宝宝交给保姆抚养,自己则很少照顾宝宝,这些都会影响宝宝的身心发育。让孩子干啥事都畏手畏脚,胆子特小,恐怕犯错误.我的宝宝两岁了,我有时也会情绪控制不住了失去理智的吼他,因为你吼声音小了他都不在乎,吼大了又把他吓着了,会对他心灵造成伤害,因为我发现他现在胆子都变小了.所以一定要冷静冷静再冷静,要做到严而不厉,这个尺度需要自己慢慢摸索,批评的时候要果断坚决,不可拖泥带水,否则效果就不好了.希望能以此共勉.唉........我家宝宝两周了,很调皮,没少挨打,像楼主说的没有用,当时是管用的。小孩子很健忘的,不过小的事情尽量不要打他,要打就是在他也认为自己错的时候,当然还是要少打,我现在也是在反省呢。打完了其实自己更伤心。孩子大了还是多讲理吧。放心吧,宝宝都很健忘的,但是你以后一定要注意情绪,不要再很大声的斥责他了,有事情好好讲。教育小孩重在晓之以理,导之以行,一味打骂只会加大亲子之间的情感距离。当然,累教不改或小孩犯错较重时,及时予以适当的惩戒也是非常必要的!父母行为对宝宝心理的影响父母的情绪与宝宝的生长发育有着密切的关系。宝宝出生后,就开始接受教育,周围的一切刺激都在影响及教育着他,给他留下深刻的印象,并塑造了他的心理和性格。那些性情开朗、充满愉快和睦的父母与情绪紧张、焦虑不安经常吵架的父母,他们抚育的婴儿完全生活在两个截然不同的家庭氛围环境中,都会影响着宝宝的身心发育。如果父母情绪反复无常、焦虑不安,宝宝在打骂环境中成长,往往会出现缺乏安全感、胆怯、不合群的性格。因此,每位爸爸妈妈都应该注意,你的情绪变化,你的一言一行,都影响着宝宝的身心健康。作为父母首先对宝宝要充满爱心,要善于控制自己的不良情绪,用良好的情绪,浓厚的情感,乐观大度的性格,互敬和睦的家庭氛围去感染、去影响宝宝的身心发育,才有可能使宝宝形成良好性格及健康的心理。三、父母要多抱宝宝当您整天为了宝宝的衣食住行忙得不亦乐乎时,是否想过宝宝除了物质上的满足以外,还需要感情上、精神上的营养。宝宝出生后应当尽可能地多与他接触,多抱抱宝宝,多亲亲宝宝,与宝宝说说话,以增进相互间的了解和感情交流。千万不要把不良的情绪带给宝宝,态度忽冷忽热,动作粗暴地对待哭闹的宝宝,或把宝宝交给保姆抚养,自己则很少照顾宝宝,这些都会影响宝宝的身心发育。

搜索标签:

本站关键词:河南戒网瘾学校,河南叛逆孩子学校,河南特训学校,河南问题青少年学校,河南问题少年学校,河南管教学校,河南青少年管教学校,河南全封闭式管理学校,河南军事化管理学校如,何管教叛逆的孩子,青少年叛逆期的教育

Copyright © 2012-2024 河南正苗启德特殊教育学校 版权所有

SITEMAP.XML

网站地图

TAG标签

TAG标签

网站lCP备案号: 鄂ICP备2021014215号-10